スタジアム・アリーナを軸に、長崎の街を変える一大プロジェクト。開業から約1年、ようやく訪れる機会を持つことができました。サッカースタジアム「PEACE STADIUM Connected by SoftBank」で、JリーグのV・ファーレン長崎のホームゲームを観戦。

立地、施設、人が一体となって作り出す雰囲気はなかなか類を見ない、心震える体験でした。

長崎スタジアムシティへのアクセス:日本最高クラスの街中スタジアム

街の真ん中にあり、利便性は最高レベルです。

新幹線も通っているJR長崎駅から徒歩約10分。スタジアムのすぐ前には幹線道路があり、路面電車の1番または3番に乗って「スタジアムシティサウス」または「スタジアムシティノース」で下車、徒歩3分ほど。

また「銭座町 長崎スタジアムシティ」というバス停には数分おきにバスが来ます。試合後は路面電車が混雑していましたが、本数の多いバスが空いていて便利でした。

広い通りに面した外観は、スタジアムの一部になっている巨大なホテルが目に入るだけで、屋根は見えません。遠くから近づいていく高揚感は味わえませんが、街の風景に自然に溶け込む新しいスタジアムの形だと感じました。

試合前後も満喫できるスタジアムシティ

スタジアムを挟んで南北にショッピングモールがあります。

南側はスポーツブランド、スーパー、ドラッグストア、カフェなど全国チェーンの店が並び、北側は飲食店のほか、巨大なオフィシャルグッズショップやジャパネットの店舗もあります。

歩いてすぐの場所には「みらい長崎ココウォーク」(観覧車が目立つ)という別のモールもあり、こちらにも多くの飲食店があります。

特徴的なのは、スタジアム自体にも試合のない日に営業している飲食エリアがあることです。バックスタンドの裏側に「長崎スタジアムシティ フードホール」という”横丁”があります。長崎の食がいろいろ楽しめます。

楽しみ満載なのですが、コンビニも含めて、スタジアムシティにある店舗で買った飲食物しかスタジアム内には持ち込めないことは注意してください。

試合前に早く来て味わうもよし、試合後に飲んで食べて語らうもよし。店の数が多いので、お客さんが分散し、混雑も少なめでした。

イギリスにはパブ、アメリカにはテールゲートパーティーという文化があり、試合を中心にした街の時間が流れます。近くのモールにあるファミレスや居酒屋で楽しめるのは日本的で、意外と珍しい形ではないでしょうか。

スタジアムから見える長崎らしい風景

スタジアムの四つの角が入退場口になっており、2階部分をぐるりと一周できます。

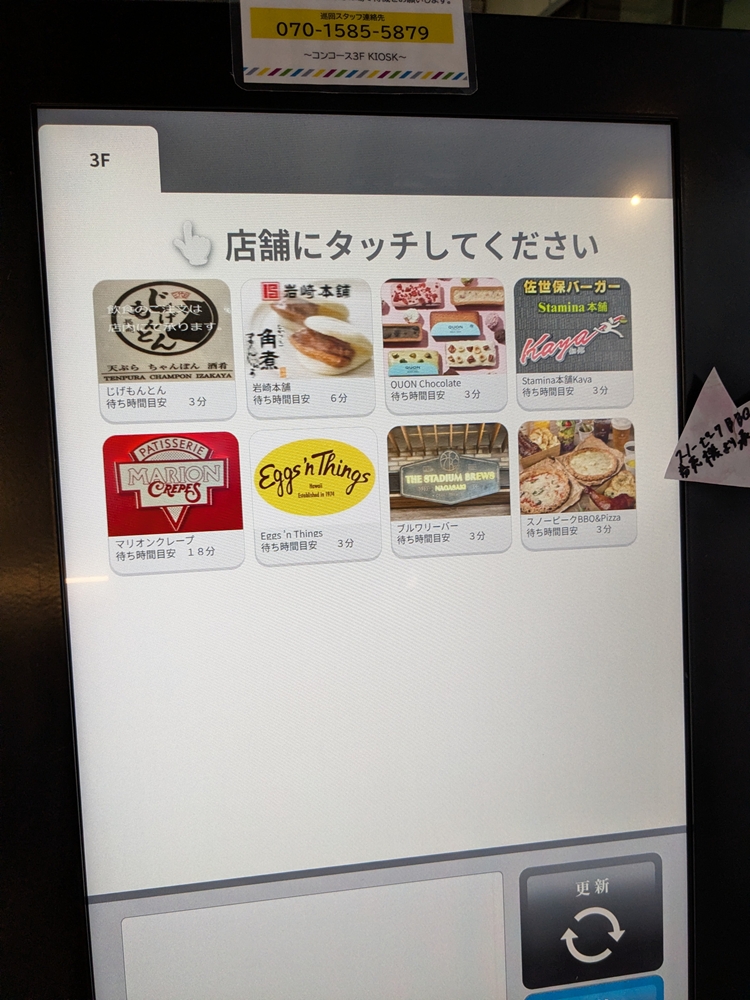

通路には飲食店が並び、アプリやタッチパネルでの注文・決済で行列もありません。唯一行列ができていたのは佐世保バーガーのお店でした。

南側116〜117エリア付近から外を眺めると、夜景スポットで有名な稲佐山、浦上川、そして長崎の町並みや山並みが見えます。いかにも長崎らしい風景で、思わず足を止めてしまいました。

スタンドの座席に座ると、バックスタンド側にホテルがあるため、囲われて、ピッチに集中しやすいです。何よりも驚くのは、ピッチとスタンドの近さ。幅がJリーグの最短基準の5メートルで設計されているそうです。3階席から見ても、テレビ中継の俯瞰映像より見やすかったです。

初観戦でも楽しめる 来場者に寄り添う仕掛け

試合開始の約2時間前からイベントが続き、場内にある放送スタジオではMCがゲストにインタビュー。スタジアム全体が一つのショーのように展開していきます。

得点時のコール&レスポンス練習や、ゴール裏リーダーによる応援歌のリハーサルもありました。サッカーで、応援練習があるのは、珍しいです。

他にも初心者がその場で応援に加われる仕掛けが用意されていました。

選手紹介の直前には、その試合にどんな意味があるのかを映像で紹介。映像の構成が巧みで、チームのストーリーに自然と引き込まれていきます。試合中も、応援歌の歌詞がリボンビジョンに表示され、カラオケのように一緒に口ずさめます。ハーフタイムには照明を落としてのライトショーやTシャツバズーカなど、バスケットボールに似た演出で、盛り上げていました。

何より、スタンドからの声が良く聞こえ、選手を後押しする。プレーに反応する声が体に響く。こういうのがあるから、スタジアムにいるのが楽しい。そう思えるものでした。

変わらない心意気

私は2023年に、諫早市のスタジアムで行われていたホームゲームも見ています。

選手入場のときに、大きな旗を持ったサポーターがピッチの周りに並ぶのは、変わっていません。当時は応援歌の歌詞は、サポーターが自主的にサイトを作り、スマホでQRコードを読み込むとわかる形になっていました。

施設は新しくなっても、クラブと、クラブを支える人たちの心意気はそのままです。

こういう場面に立ちあえること、心が動かされること。

スポーツの魅力を見つける旅は続きます。